Comment on fabrique du commun : une voie creuso-ardéchoise ?

On vous invite à la rencontre de quelques personnes qui, depuis un demi siècle, se sont donnés les moyens de mettre debout, de partager et de faire vivre une certaine vision du monde et de de la manière d'y mener sa vie. Ca commence par le collectif, continue par le travail et l'argent et se poursuit par l'implication dans la vie de la cité. Ca se passe du côté de l'Ardèche et de la Creuse. Bienvenue au pays de rêveurs très pragmatiques

A l’origine il y aurait deux villages…

D’un côté, le Viel Audon, au bord de l’Ardèche, près du village de Balazuc, est un champ de ruines, abandonné depuis des décennies par les hommes. Onze maisons et une source qui accueillaient encore au début du vingtième siècle une bonne centaine d’habitants qui n’avaient ni peur que s’effondre la falaise derrière eux, ni la crainte des caprices de la rivière devant. Et puis, l’appel du plateau, là, au dessus, a fini par l’emporter, parce que tout y est réputé plus facile, et tous s’en sont donc allés, l’un après l’autre, laissant derrière eux des murs et des charpentes qui ont fini par s’effondrer, envahis par les ronces et arbustes. Jusqu’à ce qu’ils voient arriver, un jour de novembre 1970, quatre individus en recherche d’un lieu pour inscrire une destinée collective entre les pierres. Quatre individus donc, deux couples, les Barras et les Bazals : Gérard, Béatrice, les Barras et Cathy et Claude dit Bazals.

De l’autre, Faux la Montagne, au cœur du plateau de Millevaches, en Creuse. Qui se meurt doucement lui aussi, en se débattant avec les moyens du bord, comme la plupart des campagnes de par le monde, quand les hommes se piquent d’industries et de grands boulevards. Et le flux amenant le reflux, à rebours du mouvement général, l’après Mai 68, tout à sa remise en cause tout azimuts de la société industrielle, voit de nombreux citadins réinvestir certains de ces espaces délaissés. Amenant son lot d’images d’Epinal : les chèvres, les barbes et cheveux longs, les gilets en laine de mouton et les communautés. Une quinzaine d’années plus tard, c’est bel et bien à Faux la Montagne qu’un collectif d’étudiants parigots, une deuxième génération s’inscrivant dans ce mouvement, sans les chèvres et sans les gilets, vient chercher une voie à suivre dans la vie qui s’ouvre devant eux. Un seul viatique : rester ensemble. C’est tout ce qui compte. Ils sont six. Ils se nomment Michel, Olivier, Anne, Catherine, Marc, Philippe.

Saint Pierreville en son écrin : la vallée de la Veyruègne

Et une poignée de jeunes gens décidés.

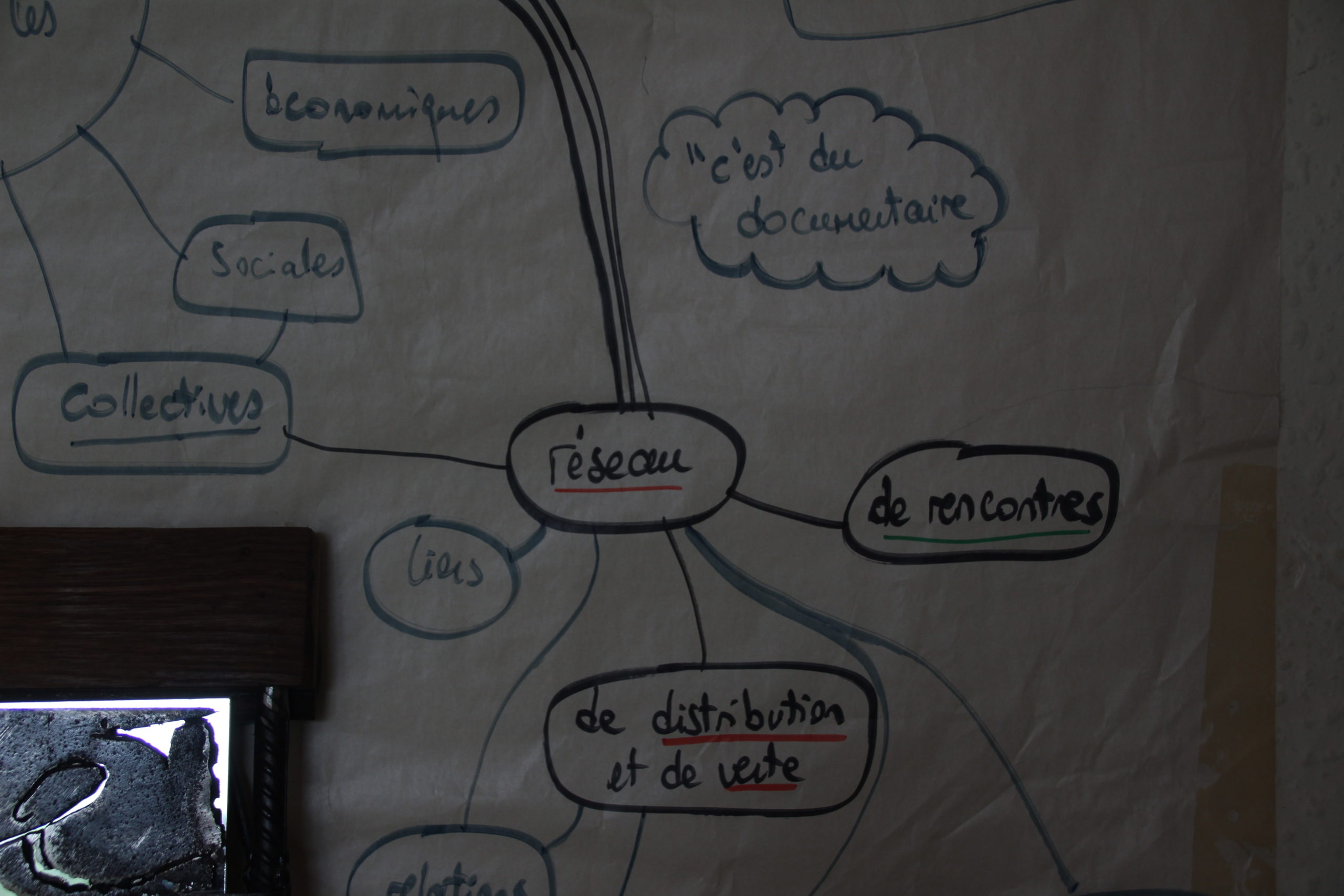

Ces dix là, même pas de quoi constituer une équipe de football, s’en vont donc initier, rejoints par bien d’autres, de drôles d’aventures qui perdurent encore d’un côté et de l’autre du Massif central, une somme assez effarante d’initiatives, finissant par former, au bout du compte, tout un monde, une entreprise en appelant une autre. Ils ont en commun, dès l’origine, premier fait remarquable, une ferme volonté d’inscrire dans la réalité leurs désirs d’autonomie sans forcément, deuxième fait non moins remarquable, en avoir toutes les ressources nécessaires à disposition. Et vont, troisième fait notoire, parvenir à amorcer quelque chose, un mouvement, un élan, pour arriver, à force d’acharnement, à « ramener la vie », comme ils disent, partout dans leur sillage. Il était fatal qu’ils finissent par se rencontrer. Et s’organiser bientôt en un réseau appelé REPAS pour « Réseau d’Echanges et de Pratiques Alternatives et Solidaires », soit tout un programme donc dès l’acronyme. Et bien sûr, de leur rencontre ne pouvaient que naître d’autres défis : ce sera donc la mise en place d’un système de compagnonnage et d’une maison d’édition, autant de vecteur de transmission d’un certain état d’esprit qui conditionne et irrigue tout le reste. Un état d’esprit dont on a essayé ici de retrouver les traces vivantes.

C’est une bien étrange histoire en vérité à laquelle on vous invite à prendre connaissance. Un récit de jeunes gens déterminés à mener leur vies comme bon leur semble et qui n’ont cessé de mettre en tension ce que peut bien signifier agir en commun dans le monde tel qu’il est. Exactement du genre, nous semble t-il, dont on a sans doute grand besoin ici et maintenant (1). Le détail nous est donné par les livres-témoignages que Béatrice Barras, pour l’Ardèche et la Drôme, et Michel Lulek, pour la Creuse, ont essaimés dans leur sillage et qui sont disponibles dans la très respectable maison d’édition drômoise des éditions REPAS, émanation livresque du même réseau éponyme (2). Pour nous, il y a une volonté de retrouver la genèse de cet état d’esprit qui les a animés. Et qui, à les voir, continue à les animer. En effet, si on vous invite ici à essayer de comprendre une histoire d’hommes et de femmes (presque) ordinaires, on ne rencontre tout de même pas si souvent un tel engouement collectif à mettre en accord, contre vents et marées, des idées et des actes sur une période aussi longue.

"On voulait les mêmes règles que le reste de la société mais à nos conditions"

Béatrice Barras

Une méthode : la mutualisation

Reste devant nous toute la question du comment : comment, en effet, tout cela a t-il été rendu possible ? C’est cette question qui nous a aiguillés tout au long de notre recherche, de nos lectures, visionnages de films et de nos discussions avec les protagonistes. Au fil des rencontres, il nous est apparu assez vite qu’une des sources tangibles ayant permis le démarrage et la continuité de ces histoires collectives consiste pour une large part en la mise en place par les protagonistes des deux côtés d’un système de mutualisation des besoins et des ressources. En effet, les modalités sont certes différentes mais il s’agit bien, d’un côté comme de l’autre, d’une mise en commun des revenus de chacun ainsi que de tout ce qui constitue l’essentiel de ce que nous coûtent nos quotidiens : loyers, voitures, charges liées à l’habitat, nourriture. Le principe général est que les économies d’échelle ainsi permises permettent de générer des investissements dans les entreprises créées ( jusqu’à un quart des revenus générés) et/ou de libérer du temps aux individus parties prenantes des projets.

Et, en matière de projets, il y aura foule, c’est peu de le dire. Jugez donc par vous même :

Côté ardéchois : au Viel Audon d’abord, un village abandonné progressivement rendu à la vie, conformément au projet de départ, projet rendu possible par la venue sur place de plus de douze mille jeunes dans des chantiers qui continuent toujours chaque été depuis avril 1972 et qui abrite maintenant une ferme avec jardins, cochons et ateliers pédagogiques (quatre emplois), un gîte collectif accueillant classes vertes ou ateliers d’insertion (cinq emplois pérennes), une échoppe de produits locaux, des sièges d’associations partenaires qui font que des centaines de personnes continuent de se croiser chaque année dans ce lieu. Du côté de Saint Pierreville, village de quelques centaines d’âmes sis au fond de la vallée de la Veyruègne, la reconstitution d’une filière laine en son entier, depuis la tonte des moutons (350 éleveurs) jusqu’à la confection in situ de couettes, matelas et vêtements proposés à la vente. Sur le même site, nommé Puausson, dans le bas du village, vont voir le jour un restaurant, un café librairie, un magasin de vente de produits textile, une conserverie, un musée aux quinze mille visites annuelles : le tout représentant une bonne cinquantaine d’emplois aujourd’hui en ce seul lieu. Comme ce n’était pas suffisant, voilà les mêmes ou presque qui imaginent, en plein milieu de la cité de Fontbarlettes, à Valence, la mise en place d’un atelier de confection vestimentaire et, un pas en entrainant un autre, d’hectares d’aménagements urbains et de jardins partagés au coeur même de ce quartier à la réputation loin d’être immaculée, c’est le moins qu’on puisse dire (une dizaine d’emplois). A chaque fois, en chacun des lieux, on peut retrouver le même désir têtu à « ramener la vie » donc, qu’ils disent…

Ca va toujours ? Pas trop le tournis ? Accrochez vous encore, on passe de l’autre côté du Massif central.

Côté Millevaches en Creuse, en effet, même effervescence créatrice. (Pour votre culture générale, ce ne seraient pas des vaches qui sont mille mais plutôt de l’eau, des rivières : vac en patois local signifiant eau qui coule ; si la bataille géographico-étymologique fait encore rage, en tous cas, rien à voir avec un quelconque bovin). C’est tout d’abord une scierie-raboterie à Faux la Montagne, Ambiance Bois (25 emplois), qui confectionne des parquets et du bardage et qui, maintenant, produit des matériaux de construction et rénovation de bâtiments ; mais c’est aussi une participation dans une myriade d’initiatives locales, que créent ou accompagnent nos néo-creusois : la Navette, une entreprise proposant du contenu éditorial pour les associations de l’économie sociale et solidaire (5 emplois) ; une télé en bonne et due forme (Télémillevaches) toujours bel et bien là avec six emplois, quarante ans après ses débuts ; un journal d’informations locales plutôt critique (mais vous vous en seriez doutés, non ?) – l’IPNS ( les Imbéciles Plumitifs Nous Submergent ou encore Imprimé Par Nos Soins, ça change tout le temps de toute façon !) – ; toute une ribambelle d’associations, de syndicats d’habitants, groupement d’achat, comités locaux, de festivals faisant de Faux La Montagne et de ses environs un espace reconnu depuis longtemps pour qui s’intéresse un peu au développement de nos campagnes et dans lequel le déclin démographique a été d’ailleurs enrayé. Ici aussi, se dessine devant nous tout un écosystème en fait, quelque chose dont on ne comprend la dynamique qu’en agrandissant un peu la focale : ainsi, beaucoup de salariés actuels de la SAPO (c’est comme une SCOP en plus ouvert) Ambiance bois continuent de travailler à temps partiel afin d’animer d’autres structures et associations du coin ; cela reste une marque de fabrique de la scierie parce que c’est son histoire, celle de ses fondateurs qui préféraient vivre de moins mais mieux à leurs yeux, et surtout ensemble…

Où il s’agit de changer la vie…

Il nous semble bien qu’on ne peut pas comprendre ce en quoi consiste ce creuset vivaro-limousin sans avoir en tête que cette histoire s’inscrit forcément dans la filiation d’une époque, celle de l’après soixante-huit donc, dont les protagonistes ont retenu ce qui reste sans doute, les années passant, comme le principal mot d’ordre, qui oblige peu ou prou ceux qui viennent derrière : celui de changer la vie (c’était, rappelons nous, le titre générique des programmes communs de la gauche des années soixante dix, ceux qui ont assuré la prise du pouvoir de 1981).

Et donc d’abord, comme une évidence pour eux, puisqu’il est question de changer, il s’agit bien de commencer par le travail et des relations au monde qui s’y jouent. C’est en tous cas toujours très clair dans leurs propos, tenus quarante ans après : ils voulaient transformer le rapport au travail et aux chaînes de dépendance qui vont parfois (souvent ? toujours ?) avec. D’où des choix fondateurs, de part et d’autre, de créer des coopératives. Il s’agit bien et il ne sera jamais question d’autre chose que de s’inscrire dans la nécessité de gagner sa vie et que pour être libre, mieux vaux être autonome. Emblématique de cet état d’esprit fondateur, le couple Barras, Béatrice et Gérard, fera ainsi, au tout début des années soixante dix, un tour des alternatives disponibles sur le territoire, à la recherche d’une voie à suivre et décidera au bout du périple initiatique que le plus urgent est décidément de suivre leur route à eux : celle d’un inamovible pragmatisme associé à un irréductible besoin d’autonomie.

Même paradigme initial ou peu s’en faut du côté du sextuor creusois : eux sont déjà en collectif et ont mené leurs études ainsi, en habitant ensemble et ils entendent bien continuer. « Pourquoi s’arrêter ? On est bien ensemble » nous le résume tranquillement Olivier, l’un d’eux. Du coup, la réflexion collective s’oriente tout naturellement vers les moyens à dégager pour que cette vie commune perdure. Et de là, la question du travail (comment et pourquoi on travaille ?) s’impose naturellement dans les préoccupations de chacun des acteurs qui vont bâtir ces histoires.

Il est temps de leur laisser la parole.

Témoignages et chronologie

Gérard Barras : « Moi, de toute façon, si on proposait quelque chose, j’y allais »

Commencer par Gérard va de soi. C’est lui qui amène Béatrice et le couple Bazals un beau matin de Novembre 1970, du côté du Viel Audon, alors que le quatuor cherche les moyens de continuer l’aventure des saltimbanques de l’été 1970, dernier hommage itinérant à Erwann, un ami de Gérard, emporté par une vilaine péritonite du côté du Brahmapoutre et fondateur d’un cabaret-théâtre à Paris dont le nom est en soi tout un programme : la cour des miracles, pas trop loin du centre Beaubourg. Il les amène au Viel Audon parce qu’ils cherchent quelque chose, un lieu pour continuer l’élan initié lors de leur tournée estivale dont l’énergie initiale s’est étiolée et parce qu’il y est déjà venu faire de l’archéologie, adolescent. Comme il nous le confie volontiers : « Mon histoire débute avec l’archéologie : tu ne sais pas ce que tu cherches, mais tu cherches. L’archéologie a été ma véritable école, les archéologues avec qui je faisais les fouilles mes véritables professeurs. J’y apprenais plus facilement qu’à l’autre école : là, je faisais sciences et techniques comme le voulait mon père et j’étais un peu étranger aux formes d’apprentissage. Je m’y suis beaucoup ennuyé au fond. Dans les fouilles, j’apprenais des choses concrètes, qui maintiennent en éveil ». Les parents sont aussi des bâtisseurs : d’auberge de jeunesse notamment. Du côté de Troyes et de Marseille notamment, avant guerre. Du côté de Saint Rémy de Provence aussi où la famille se fixe dans les années soixante. Le père est maître de travaux et « moi, encore enfant, je suis au milieu des tranchées sur un chantier, à Aubenas, j’amène de l’eau aux ouvriers ou je prends une pioche : l’activité, c’est une fierté ». Après la bac, Gérard entame donc des études d’architecture après deux années préparatoires. Qu’il doit bientôt interrompre pour prendre la relève professionnelle de son père qui se retrouve empêché suite à une chute. « Je remplace donc mon père et, quand il revient au travail, deux ans plus tard, moi, je suis parti dans la vie, j’ai vingt trois ans et me sens dégagé des contraintes familiales : j’ai fait ce que je devais faire pour aider la famille. Je monte à Paris. On est en 1968. Je participe un peu bien sûr : j’ai des souvenirs de CRS vidant la fac de lettres où je pars en courant aussi vite que je peux. Mais je suis un peu déçu par le mouvement. Je réalise surtout que ça ne signifie pas grand-chose pour moi. Je veux des choses pratiques. Mais je suis pas dans l’axe de ce que veulent mes parents. Ni la société d’ailleurs. Un jour, je rentre à Saint Rémy où mes parents hébergent un drôle de type avec sa copine. Lui est major de sa promo d’ingénieurs, est habillé comme un troubadour et vit de spectacles. Il s’appelle Erwann et je suis devenu le petit frère. C’était un gars génial. Toujours avec une guitare. Qui, un jour, dit à ses parents : j’ai fait ce que vous vouliez ce que je fasse, je suis ingénieur. Maintenant, c’est à mon tour de faire ce que je veux. Et je veux faire des spectacles. Et moi, je me dis que ça existe, ce genre de truc, on peut décider de nos vies. Il était en tournée et montait un café théâtre à Paris. Je l’ai suivi. Moi, de toute façon, si on me proposait un truc, j’y allais. Et en 1970, il part en Inde et meurt là bas peu de temps après. Cathy, sa compagne, revient enceinte. On décide tous les deux pour faire notre deuil de continuer la cour des miracles en faisant une tournée d’adieux. Moi, je m’occupe de la logistique et Cathy de la partie spectacle. On a des chevaux, des roulottes, des artisans nous rejoignent, on est comme des troubadours. On va de commune en commune. De fil en aiguille, on se retrouve une quarantaine assez vite. Frontignan, Carnon… Les flics nous pourrissent la vie… On rencontre tout un tas de gens, des manouches nous invitent un soir autour d’un méchoui avec une vache entière. Et nous, on est comme eux, des gens de la route… On dépense une énergie invraisemblable, c’est sans doute trop intensif. Un jour, on se retrouve à Frontignan, tous fatigués. C’est l’automne. Il se met à pleuvoir et, à un moment, avec Cathy, on se dit que c’est fini, les rapports humains se tendent et deviennent compliqué. Trop compliqué. Des gens partent en cure de sommeil, épuisés. Y’a aussi des questions de pouvoir entre les troubadours et les artisans qui accompagnent. On a trouvé un lieu qu’on nous a prêté. Un mas. Mais ça avait trop duré. Le deuil était fait. Ca n’avait plus de sens. Nous, avec Béa, Cathy et Bazals, on décide d’arrêter. On cherche un lieu pour se poser. Et moi, je connais le Viel Audon, quelque part en Ardèche. Le Viel Audon, c’est un hasard en fait.

En haut : Ardelaine. Au milieu : Faux la montagne. En bas : affiches au Viel audon

Tentative de chronologie forcément sélective et arbitraire. Mais tentative quand même… :

(en noir, Viel audon ; en rouge, Saint Pierreville ; en violet, Faux la montagne ; en bleu, Fontbarlettes.)

1970

Juillet : tournée troubadours.

Automne : expérience communautaire mas de St Rémy de Provence : 15 Personnes. Bateau ivre. Manche et spectacles dans lieux publics. Deux couples restent après dissolution : Cathy/Claude et Beatrice /Gérard (25 ans)

Novembre : Gérard : « Je connais un lieu », en route pour destination mystérieuse.

Béatrice Barras au Viel Audon : « j’ai compris, ce jour là, le sens de l’expression : sentir le sol se dérober sous les pieds ».

Diplôme orthophoniste Béatrice

28 novembre : Soeur de Cathy achète la première parcelle.

Gérard part sous les drapeaux.

1971

Janvier : retour de Gérard. Appartement sommaire à Vals. Cathy et Bazals retournent souvent à Paris.

Convaincre les six premiers propriétaires /9 du Viel Audon.

Rencontres avec expériences communautaires.

Avril : deuxième vente.

Eté : groupe de 30 scouts 8-11 ans au Viel Audon.

1972

Pâques : premier chantier. 10 personnes. Gérard utilise ses savoirs de maçonnerie.

« On dort sous une bâche sur une terrasse de ciment ».

Eté 72 : Altercations scouts / maoïstes sur chantier : nécessité de favoriser les rencontres, travailler ensemble et instauration du repas commun. Chantier comme outil de réflexion sur le monde. 400 participants en été sur catalogue Etudes et chantiers.

Premiers pains dans four banal. Premier toit consolidé sur maison.

Manifestation de jeunes de Balazuc : « A qui profite le crime ? ».

12 octobre : première visite a St Pierreville : « Madame, nous allons faire quelque chose pour la filature ».

Distance avec Cathy et Bazals. Dernier chantier avec eux. Tristesse.

« Nous essayons d’intéresser des associations de scouts au sauvetage de la filature mais on ne rencontre aucun écho. On travaille avec les jeunes du coin, les amis du fils adoptif de Félicie qui élève des enfants de l’assistance.. »

Achat poutres et voliges.

1973

Travaux filature jusqu’au printemps 1973.

Relai Mme Courbiéres au chevet du mari mourant.

Décès mari 13 mai. Se pose la question de l’achat de la filature. Co-propriétaire peu coopératif. D’autres acheteurs sont là.

1974

Noël 74 : stage de tissage avec animateurs Viel Audon pour « garder le lien », peu intéressés par un projet d’emblée économique à Saint Pierreville.

Visite Longo Maï. Invit AG : tensions faiseurs et parleurs, politiques et techniques. Proposition de fonds pour la filature. Que refusent Gérard et Béatrice : « Nous avions un problème de moyens et la disparition de notre groupe. Mais nous n’étions plus les bienvenus à Longo Maï après avoir émis des doutes politiques et financiers sur leur fonctionnement ».

Recherche de partenaires. Dissidents de Longo Maï rejoignent Saint Pierreville la première année.

1975

Mai : co-propriétaire veut 40000 F. Autre acheteur pour élevage de truites. Béatrice : « Nous y allons sur mes revenus d’orthophoniste et laissons le choix à Mme Courbières« .

15 juillet 75 : acte de vente (80000 frs) aux parties prenantes et mensualités sur trois ans à Mme C qui garde la jouissance de son appartement.

Été : tournant historique. Appel aux bonnes volontés au Viel Audon. Huit sont intéressés dont Pierre Cutzach, Fréderic Jean, Jean Marie Belle, Catherine Chambron. Refonder une identité collective et vivre de la filature. « Nous ne proposons rien de rassurant ». Trois partent rapidement.

Restent cinq pour deux aventures, Viel Audon et Saint Pierreville.

Béatrice Barras : « Le viel Audon nous a pris ».

C’est ce que constate simplement Béatrice dans son ouvrage consacré aux quarante premières années de la restauration du lieu. En ce jour de novembre 1970, quand les deux couples s’avancent au milieu des ruines, revenus des saltimbanques et des troubadours, quand ils trempent les pieds dans l’Ardèche, quand ils boivent à la source dont Gérard se souvient de l’existence en contrebas du village fantôme, le Viel Audon les a pris. Mais c’est plus que ça sans doute. Bien plus que ça qui leur tombe dessus. A travers ces quelques murs qui menacent de s’effondrer, comment ne pas voir que c’est d’abord une espèce de confiance, quelque chose de difficile à définir mais qui demeure sans aucun doute un carburant indispensable pour qui veut entreprendre quelque chose dans le vaste monde.

Confiance en l’autre d’abord, en l’avenir aussi, il y a sans doute beaucoup de ceci qui se noue là, derrière les mots dont on se souvient. Plus que les ronces qui ont tout envahi, l’absence de route et du confort élémentaire sur place, plus que la simple magnificence du lieu, les falaises de roches sédimentées derrière, les méandres de l’Ardèche devant, il faut s’imaginer le pari qui se joue là. Quatre jeunes gens qui se disent à un moment : oui, c’est là qu’il nous faut aller, ça vaut le coup. Ecoutons Béatrice : « un espèce de vertige m’a pris quand Gérard m’a demandé ce que j’en pensais, l’ampleur de la tâche à accomplir, l’état des lieux et puis… Et puis je me suis dit : tu as vingt ans et pas grand chose à perdre. Et j’avais très envie de faire confiance à Gérard. De voir ce qu’il avait dans le ventre un peu aussi sans doute… A aucun moment, il n’essaie de me convaincre. Y a peu de discours…».

Pour constituer une cagnotte, nous décidons de faire les vendanges.

Camping dans le local de l’ancien moulin. Repas chez Felicie.

Premières tensions. Soirées de discussions : comment on va faire ? Dilemme : gagner de l’argent et dégager du temps pour le projet. « La confiance est à construire et on comprend que ce sera dans l’action. Les revenus sont faibles. Nous ressentons le besoin de mieux nous connaître ».

Emergence de l’idée d’un système de mutualisation. Création premier cahier de dépenses communes.

Ni emprunt ni souscription ni subvention : compter sur ses propres forces.

Vendanges, ramassage des cerises et chantiers.

Accord sur autonomie de chacun et mutualisation volontaire.

Le salut : économies d’échelle sur logement, nourriture, transport. 20 % revenus communs investis dans entreprise.

Restaurer la petite maison de Puausson pour logement. Développer l’autosuffisance : jardins (Catherine et Pierre), élevage, faire le beurre

Arrivée dérange au village. « On est les Jeunes de Puausson ». Ragots et méfiance alentours. Autour, le projet ne suscite guère l’enthousiasme.

"Tout ce qu'on a vécu là bas, ça a été très facile à vivre en fait"

Nathalie Tironneau

L'Ardèche et le pont de Balazuc

Juste quatre destins. Bientôt plus que deux. Ce sera assez.

Confiance dans l’avenir, confiance dans les autres, voilà sans doute une clé importante pour comprendre un peu ce qui démarre là en cet automne 1970. Et aussi pour tout ce qui va s’ensuivre. Dés le départ, Gérard refuse de préciser un quelconque projet dans ce village si ce n’est un « ramener la vie » qui tiendra lieu pour longtemps de viatique à la fois définitif et mouvant. Béatrice, en jeune fille pragmatique (qu’elle est toujours de notre point de vue : les années ont passé mais on ne parierait pas quant au fond du tempérament ! ) a pris soin de finir ses études d’orthophoniste. Et bien lui en a pris, parce que je vous laisse imaginer la tête des parents quand on a vingt ans at qu’on annonce qu’on va acheter un village en ruine, qu’il n’est pas question d’y habiter et qu’il s’agit juste d’y « ramener la vie » – Comment ? Et ben on sait pas ! Pourquoi ? Et ben ramener la vie : quoi d’autre… ? – et qu’on n’a pas le sou vaillant devant soi… Et là, la sécurité qu’amène le diplôme pèse sans doute un poids non négligeable dans la balance de la confiance. La sienne et celle des autres.

Pragmatisme donc : « Moi, les idéologies me gonflaient très vite, mais mai 68 et les cocktails Molotov dans le quartier latin, les rangées de flics impassibles, les filles en furie dans les amphis, tout ça m’a marqué, moi qui était assez dilettante et bien au chaud chez ma grand mère qui m’hébergeait à Paris, des parents peu politisés, j’avais juste fait un peu de scoutisme, alors je me suis dit : faut te bouger, ma fille ! Savoir où tu campes. Et vite. Ma grand mère ne me voyait plus beaucoup et s’inquiétait. Mes parents m’ont fait comprendre qu’il fallait que je rentre à la maison juste avant la grève générale. En Septembre, je retrouve la fac. Tout est comme gelé. Y ‘a des cars de CRS partout dans le quartier latin. En jeune fille raisonnable, je finis mes études ». C‘est en se promenant, un jour du printemps 1970, rue du pot de fer à Paris, que Béatrice se fait alpaguer par une jeune fille, habillée en troubadour, qui lui dit « viens, on organise un spectacle ». Vous aurez reconnu Cathy bien sûr. Et vous devinez déjà le reste. « Quand Erwann est mort, ils décident de faire une tournée d’hommage. Et je les rejoins à Saint Rémy de Provence. Dans la troupe, je fais des bijoux avec des clous de fers à cheval. Cathy réunit les chanteurs, Gérard gère le matériel et les lieux où s’arrêter. On est parti à une quinzaine avec chariots et chevaux mais très vite on se retrouve à quarante. A la fin, c’est vraiment la cour des miracles effectivement. Moi, les troubadours, ils me gonflent souvent, trop de phrases, trop de poses. Mais Gérard, il a quelque chose, il est discret, pas comme les autres, je sens quelque chose et on démarre une relation. Je rentre à Paris à l’automne, finir de passer mon diplôme et quand je reviens, ils sont tous dans un mas, près de Saint Remy de Provence, prêté par quelqu’un rencontré au hasard des pérégrinations. Faut dire qu’on ne passait pas inaperçu et que les gens venaient facilement à nous ! Et rapidement là bas, on se dit qu’on commence à s’emmerder. Quelque chose est cassé. Mais on est quelques uns à vouloir continuer quelque chose de collectif. Mais on veut pas être des manouches non plus, pas plus que créer une communauté comme il y en avait tant un peu partout. Il nous faut un lieu et quelque chose à réaliser. Nous c’est l’action qui prime : on n’est pas des mentaux !». Ce sera le Viel Audon donc.

Création MAT (Fou du tarot) : Matière/Animation/Tradition. Catherine Chambron en restera présidente durant 25 ans.

Adhésion à Etudes et Chantiers. Allers retours à Paris en 2CV.

La propriété ? : financement par sœur de Cathy et Béatrice. Volonté que le bien ne soit jamais vendu. En faire une sorte de bien commun.

1976

Signature bail emphytéotique de 99 ans entre Béatrice et MAT

Tensions avec études et chantiers.

Les chantiers conçus comme une « microsociété productive apprenante » connaissent un succès qui ne se dément pas et concernent 400 personnes chaque été. Beaucoup reviennent.

Deux toitures finies. 3000 francs alloués par bâtiment de France et ministère de la culture. Premières subventions touchées.

1977

Premiers stages apprentissage tonte.

Béatrice sur médiapart

Vivre à faux la montagne : reportage de france 3

A ce stade, on peut bien vous livrer une hypothèse pour comprendre cette persévérance dans le voyage vers l’inconnu du côté de ceux qui restent de l’aventure des saltimbanques. Hypothèse qui n’engage que nous. Mais oyez plutôt : il n’est en effet pas anecdotique, de notre point de vue, que Gérard et Béatrice aient connu chacun, et ce, très jeune, dans leur entourage proche, des morts prématurées. Le genre de cicatrices qu’on est bien obligé de traîner avec soi, comme une seconde peau, chemin faisant. Le genre susceptible d’influer définitivement un univers mental. Selon Béatrice toujours, « ça apprend vite à séparer l’essentiel de l’accessoire. Et de voir où se situent les choses vraiment importantes. Celles qui comptent ». Ce ne sont que des hypothèses bien entendu – qui peut savoir de toute façon ? -, toujours est-il que quand le couple Bazals se détachera du projet, seuls resteront les Barras, en leur village ardéchois. Dont il faut commencer par acheter les murs, un par un, à une dizaine de propriétaires.

Un village, ça ne peut qu’être collectif…

Eux, Gérard et Béatrice, ils trouvent tout de suite intéressant que ce soit un ancien hameau plutôt qu’une vieille ferme (comme c’est souvent le cas, dans le coin, chez les néo ruraux des années soixante dix) parce que ce ne sera pas un projet familial, mais qu’au contraire, « un village, ce ne peut être que collectif ». D’emblée, ils le pensent ainsi et ils ne cesseront jamais de le faire. Mais en attendant, personne n’a de revenus réguliers encore et ce sera la sœur de Cathy qui avancera les premiers fonds, quelques milliers de francs pour acheter la première parcelle. Ils se disent aussi que, compte tenu des conditions pour le moins spartiates du lieu, pas de route, pas d’électricité, pas d’eau courante : « il n’y aura que des courageux ici. Je ne connais pas l’Ardèche, un peu le monde rural, une partie de ma famille venant de la Creuse, mais pas plus que ça. Gérard refuse toujours de s’expliquer sur ses projets. Il dit qu’on ne sait pas, qu’on ne peut pas tout maîtriser de l’avenir. Que demain tout peut s’arrêter. Gérard, c’est un nomade dans sa tête de toute façon pour qui la vie, c’est un passage. Un frère de vingt ans, Erwann, l’ami archéologue si cher, ça fait beaucoup au final. Quand on sait que tout est éphémère, on ne voit plus les choses pareil. Il faut juste que ça vaille le coup d’être vécu ».

Bar épicerie au Viel Audon

Dans les ruelles du Viel Audon

"Fallait oser quand même"

Frédéric jean

Six personnes dans mutualisation : jeunes des chantiers et amis militants : arrivée de Pierre et Simone Tissier, mécanicien (PSU) et institutrice (planning familial).

Participer à l’aventure nécessite de gagner sa vie et/ou dégager du temps pour le projet.

Productions et auto-subsistance se développent. Nécessité d’aller en ville pour gagner argent : location appartement à Valence. Pour beaucoup, expérience du travail à la chaîne. Sur place, mutualisation des compétences en jardinage, maçonnerie, mécanique, électricité minimisent les dépenses.

1978

Première saison de tonte

Automne : vols des outils et feu dans un bâtiment refait. Comment mettre de l’humain ici ? « Nous ne sommes pas assez nombreux ».

AG décembre : décision de créer de l’activité sur place. Elevage de chèvres : Pierre Rabhi, en voisin, en donne deux.

1979

Chantier turbine des moulins et électricité / chauffage de l’atelier

Premières chevrières.

On alterne les chantiers et intérim et on développe l’autosubsistance.

1980

Quinze personnes dans mutualisation

Été : construction bergerie et fromagerie dans cave.

En attendant, il faut bien gagner sa croûte. Ses parents font comprendre à Béatrice qu’il faut qu’elle assume ses choix. Soit. Le couple Barras s’installe à Vals dans un appartement dont le confort est unanimement qualifié de plutôt rudimentaire : « On mange macrobiotique parce que c’est pas cher. Ca rigole plus beaucoup, on a que des difficultés, on peut dire qu’on revient sur terre. Les Bazals sont repartis sur Paris, ça se passe là-haut pour eux. Nous, on n’a pas le sou et il faut quand même donner confiance aux propriétaires du Viel Audon. On a une vie vraiment frugale et tout ce qu’on nous gagnons est destiné au projet et à notre survie. Mon parrain me prête dix mille francs. C’est un premier pas, mais essentiel. Les transactions autour des ventes vont durer trois ans. Le reste, on le paiera sur mon salaire. On vit toujours chichement. On peut pas démarrer les travaux puisqu’on est pas propriétaire. Autour de nous tout le monde veut faire des chèvres, comme on dit à l’époque. Nous, on est à part et on tourne un peu en rond. Du coup, on en profite pour faire le tour des communautés, nombreuses à l’époque : on visite des squats dans des châteaux, des presbytères, on y croise des drogués, des mystiques, des gourous, pleins de gens intéressants aussi et on finit par atterrir à Longo Maï. Il y a là un espèce de leader, que Gérard connaît, avec un peu comme des groupies autour. L’argent y est une question taboue, on ne sait pas d’où il vient, l’ambiance un peu trop militaire pour nous, avec des fusils et des chiens loups, des rondes. Beaucoup de paranoïa. Les filles ont clairement du mal à s’y faire entendre aussi. On le dit, tout ça, et c’est mal perçu. Un jour, on nous fait comprendre qu’on n’est plus les bienvenus. Ce qu’on prend très mal. A l’époque, on avait conscience qu’il fallait reprendre les choses, on expérimentait, on débarquait, on discutait, mais Longo Maï, on n’en voulait pas. Il nous fallait inventer du nouveau. Pour nous, changer la société, c’est d’abord vivre autrement ».

Mais, avant de construire le nouveau, bien obligé de faire avec l’ancien. Et à l’époque, les garçons doivent faire le service militaire en France. Et pour Gérard, l’heure est venue. Et évidemment, Gérard en uniforme sous les drapeaux, autant imaginer Obelix à un congrès vegan… Mais à l’époque, on ne peut pas être objecteur de conscience. Et donc bien obligé de répondre à l’appel du drapeau, début septembre, en disant à Béatrice : « Je serai de retour à Noël ». Mais le retour tarde et Béatrice se fait bien du souci, isolée à Vals. : « Me voilà seule. Mes parents ne comprennent pas nos projets, je vis dans la petite location à Vals et aligne des petits boulots, de subsistance. Ursula, une suisse rencontrée pendant la tournée des troubadours, me rejoint et on file de la laine, on fabrique des bijoux, qu’on va vendre en Suisse, à la sortie des boites de nuit, des concerts. Ca marche pas mal d’ailleurs. Il me faut surtout chasser l’angoisse ». De guerre lasse, elle décide d’aller voir Gérard à la caserne et elle le retrouve amaigri, rasé, en pyjama trop grand pour lui et le moins que l’on puisse dire, c’est que rien ne la rassure. Le retour est encore plus difficile dans le petit appartement. Finalement, un psy militaire prend pitié ou en a tout bonnement marre de cet indécrottable récalcitrant et lui donne le sésame pour prendre la poudre d’escampette. Et il ne faut évidemment pas lui dire deux fois, à Gérard, pour retrouver sa Béatrice et les monts du Vivarais. Avec, devant eux, un village à faire renaître, vivant de petits boulots (Béatrice commence juste à faire des vacations d’orthophoniste dans un centre d’enfants et Gérard est dessinateur pour des architectes alentour ou tisserand, fabriquant des tapis, c’est selon). Béatrice le trouve trop attentiste tandis que lui pense qu’il faut parfois laisser mûrir les choses. Les derniers compagnons de la cour des miracles ont disparu : « L’important pour eux était de vivre le présent hors du mode de vie dominant : ils réclamaient le droit à la paresse, le droit de vivre sans entrave. La dimension de long terme n’intéressait personne. Travailler pour gagner l’argent d’un projet si lointain était un vrai repoussoir. Gérard m’incitait à la patience, certain que nous étions dans la bonne direction. Moi, le plus souvent, je ne voyais qu’une mer hostile et ressentais la peur de voir couler le bateau. Je me persuadais au mieux que le chemin est mieux que l’objectif ». C’est le temps où ils font le tour des propriétaires du Viel Audon. Et ce ne sera pas une petite affaire. Elle durera trois ans. Où il faut apprendre les rudiments de la transmission de la propriété. En ce domaine, Gérard refuse de s’imaginer en propriétaire. Sans doute jouent ici leur rôle les mauvais souvenirs accumulés autour de la succession familiale, autour de la maison de Saint Remy de Provence. Il n’en dira pas plus sur le sujet mais on sent que ça reste une blessure. L’affaire est de toute façon entendue : il ne sera jamais propriétaire. De rien. C’est ainsi. Et pas autrement. L’homme sait aussi être têtu. Du coup, c’est Béatrice qui devient la propriétaire du Viel Audon. Ecoutons la : « C’était un passage obligé. Mais très vite, on s’est constitué en association et c’est l’association, par un bail emphytéotique à 99 ans, qui est devenue propriétaire. C’est vite devenu une nécessité de toute façon parce qu’ évidemment, on ne peut pas reconstruire un village tout seul et qu’on a l’idée d’organiser des chantiers de jeunesse pour reconstruire le Viel Audon. Et ça ne peut se faire que dans un cadre associatif évidemment. Et ça nous allait très bien. Ca mettait aussi le lieu à l’abri de toute tentative spéculative ou immobilière.»

La filature a un toit et une dalle à chaque niveau. Hésitations devant le grand saut économique

Septembre : semaine de réflexion sur communauté : « la communauté ne peut vivre sans projet. Le seul fait de vivre ensemble ne suffit pas ».

Rencontre avec CLAJ.

10 ans et quinze personnes accrochées. Passer le relai sur les chantiers. Nouvelle équipe de responsables sur place : Pierre Cutzach, Catherine Chambron et Fréderic Jean.

1981

Février 81 : fête pour turbine de la centrale, 200 personnes du village

Octobre : discussions dans appartement de Bezons. Pourquoi pas le bois ?

Michel : « vivre en collectif, c’est aussi le choix de poursuivre l’aventure (des scouts) et de la vivre aux dimensions de toute la vie et non dans les interstices ».

Octobre : démarre tissage avec statut d’artisans, pas d’endettement. Achat matériel de cardage. Installation laverie.

Ferme rachetée à Saint Pierreville par Frederic.

Location appartement Valence pour ceux qui veulent travailler en intérim dans le tissu économique local.

« Nous ne sommes ni communautaristes ni marginaux, nous ne voulons pas nous isoler du monde ; dans le monde alternatif, beaucoup se méfient parce qu’ils nous voient comme des chefs d’entreprise ».

Tondeurs traitent 10000 moutons. Passer au salariat ?

Recherche d’info et d’appui pour créer une entreprise : « URSCOP n’y croit pas, on n’a pas de capital ».

"Quelque part, entre Ardelaine et le Viel Audon, quelque chose naît ici pour moi. C’est concret"

Tanja Wolf

Le Viel Audon en arrivant côté falaise.

Le premier chantier est organisé au mois d’avril 1972. Avec des jeunes scouts de passage qui épatent tout le monde par leur dynamisme et commencent par enlever toutes les ronces et le lierre qui ont tout envahi, dans ce que furent les ruelles, les salons, les chambres, les places, les terrasses et jardins. A partir de ce jour, devant ce constat de l’efficacité de quelques ados armés de pelles et de pioches, chaque été viendront des centaines de jeunes contribuer à l’édification de ce qu’est devenu ce village abandonné. On en est aujourd’hui au delà des douze mille passages qui ont bel et bien fini par rendre la vie à ce hameau. Et aussi, va se constituer là, au fur et à mesure, comme un creuset qui va venir détourner de leur orbite bien des destins individuels et fournir des têtes bien faites ainsi que des mains qui ne craignent pas un peu de cal pour irriguer les projets qui ne vont pas manquer de voir le jour dans le sillage des époux Barras et de leurs continuateurs. On va bien sûr faire plus ample connaissance avec certains, mais autant vous les présenter tout de suite : ils se nomment Frederic Jean, Meriem Fradj, Pierre et Simone Tissier, Catherine Chambron, Yann Sourbier, Tanja Wolf, Nathalie Tironneau, Françoise Milani et tant d’autres sans qui tout ce qui s’est passé par la suite dans leur sillage, du côté de Saint Pierreville, après 1971, ou du quartier de Fontbarlettes, à Valence, après 1986, ne saurait se comprendre. Autant de destinées définitivement impactées par leur passage, un jour ou l’autre, dans les chantiers du Viel Audon. Où le moins qu’on puisse dire est qu’on fait une confiance – le maître mot ici aussi sans aucun doute, nécessité faisant loi – aux uns pour transmettre aux autres ce qu’ils ont eux même appris les fois précédentes. De l’avis unanime, on y prend vite des responsabilités dans les tours de cuisines, l’intendance, les échafaudages, les toits à reprendre et les murs à restaurer ainsi que dans l’organisation des fêtes et des soirées où se brasse là tout un monde : des filles et de garçons, les « amazones » et les « marcel », de riches et de pauvres, des villages et des cités, des Bad Boys et des jeunes gens en recherche d’un sens à donner à la vie qui s’ouvre devant eux… Si l’éducation populaire a un sens, c’est bien ici qu’elle semble prendre toute sa dimension : se donne en effet à voir là toute une philosophie en acte où peuvent s’accorder l’individuel et le collectif, ouvrant des brèches dans les imaginaires, accueillant toutes les bonnes volontés, facilitant la prise de responsabilités et d’initiatives. Cette philosophie du travail commun qui se met en place se veut pragmatique, obstinée, joueuse, problématique. Elle se donne à voir dans les gestes quotidiens, à l’ombre des falaises de Balazuc, de ceux qui décideront que c’est là qu’il leur faut être : Yann, Meriem, Catherine, Tanja, Frédéric… Tous ceux et celles qui vont se retrouver dans cet esprit pionnier. Et c’est bel et bien cette énergie dont l’épicentre est le Viel Audon qui va se retrouver bientôt à Ardelaine et à Fontbarlettes. On ne peut pas comprendre l’un sans l’autre. C’est un tout. Le ciment, la mutualisation.

Dans ce moment-là, Béatrice et Gérard ont souvent les pieds dans la poussière, les mains dans le ciment mais leurs routes croisent un beau jour celle de Félicie Courbière, qui veille sur ce qu’il reste d’une filature du côté de Saint Pierreville. Le hasard une fois de plus initie les choses : Gérard cherche des moyens de gagner sa vie – parce que, bien sûr, on ne vit pas de la restauration d’un village à l’abandon – , il lui arrive donc de fabriquer des tapis pour les vendre et est donc souvent à la recherche de laine et donc de filature. D’où Félicie. D’où Saint Pierreville. C’est ainsi qu’un matin d’Octobre 1972, nos deux acolytes prennent la route de Saint Pierreville en 2CV (et on peut vous assurer que la D 211, même en l’an de grâce 2024, depuis le col des quatre vios, c’est déjà presque du Jules Verne !) à la rencontre de cette filature dont ils ont pointé le nom dans le bottin. Et ils découvrent à leur arrivée au bas du village, au lieu-dit Puausson, certes une filature, mais surtout une quasi ruine qui menace, là encore, de s’écrouler ! Ca devient une manie ! La propriétaire, Mme Courbière, est là, qui les accueille gentiment et paraît désolée de l’état des lieux, mais « toute seule, que voulez vous ? ». Gérard demande l’autorisation de visiter, que Félicie accorde naturellement et le voilà bientôt à déambuler sur les poutres bringuebalantes à douze mètres de hauteur, sous le regard de Béatrice dont le cœur entame illico une polka endiablée dans les profondeurs de la cage thoracique… Quand il est enfin redescendu, ils promettent de revenir et effectivement, ils reviennent « parce qu’il fallait s’attaquer au toit pour protéger le reste de la filature. Sinon tout était fichu ». Ils se mettent au travail donc, quelques week-ends, bientôt aidé par le fils adoptif de Félicie et ses amis du village. Germe progressivement alors l’idée de racheter à Félicie, qui n’a plus les moyens de l’entretenir, la filature pour la remettre en état de marche. « D’emblée, dans notre tête, on voulait d’abord aider Félicie. Ce n’est qu’après que germe l’idée de faire de la filature de Saint Pierreville un projet collectif économique de travail. C’est pour ça qu’on finit par faire le projet d’acheter : on voulait vivre de ce qu’on pourrait y produire un jour. Contrairement au Viel Audon, c’est un projet qui nous parait viable à court terme. Un projet pour nous, pas pour les générations futures ». Ils finissent donc par l’acquérir, pour quelques dizaines de milliers de francs, le travail de Béatrice facilitant cette fois les choses auprès des prêteurs, au grand soulagement de Félicie qui garde la jouissance de son appartement dans la transaction. Et nos deux protagonistes se retrouvent derechef devant un projet de reconstruction : celui d’une filature, « à une époque où tout ce qui touche au textile s’en va de France pour des contrées aux salaires qu’on ne pourra jamais concurrencer. Une époque où les éleveurs laissent pourrir la laine sur les tas de fumiers parce qu’ils disent que ça ne vaut plus rien. Pour nous, l’idée centrale est de garder notre autonomie, et donc du pouvoir sur sa vie. Et pour ça, il faut savoir faire des trucs. On ne veut pas être des marginaux ; on voulait suivre les règles de la société et gagner notre vie mais à notre manière… ».

Frederic Jean s’installe à Fontbarlettes et prend des responsabilités à la mairie de Valence.

1982

Janvier : première vente, famille de Pierre Tissier achète des matelas.

Sept ans de vie commune. Impression d’être pionnier.

10 mai : 16 compagnons créent SCOP Ardelaine, statut le plus adapté. 200 frs chacun. A contre courant mais pas marginaux. Pensée comme laboratoire d’expérimentation sociale, héritier du mouvement coopératif

Instauration d’une garderie commune pour enfants (3 tissier et 2 barras +1).

Enjeu : faire vivre coopération de conso à coopération de production

1982 : création association CRISE (collectif de recherche, d’innovation sociale et d’expérimentation). Achat voiture (2cv).

Yann Sourbier s’implique et prend des responsabilités : « on dort 4 h par nuit en on est toujours en forme ». Une vingtaine de jeunes des chantiers deviennent membres actifs de l’association : création CADA ( chantiers animation Drome Ardèche)

1983

Après quelques départs et arrivées : reste six fondateurs ( Olivier, Philippe, Marc, Michel, Anne, Catherine…)

Demande de permis de construire et parcours administratif du combattant : séries de contraintes (eau, stationnement, réserve incendie et téléphérique pour les pompiers).

Premiers stages d’insertion en 83. Yann occupe poste fonjep et se frotte vite avec un dilemme : insertion professionnelle ou gestion de la délinquance ?

1984

Achat presbytère. Argent géré collectivement, dépenses et recettes non individualisées.

Michel Lulek : « Si tu veux avoir du poids sur ta vie, c’est mieux à plusieurs ».

Michel est un passionné d’histoire, qu’il a étudiée sur les bancs de la faculté. Il aime écrire aussi. Il le fait très bien, en a d’ailleurs fait un métier (au sein de la Navette, dont on vous reparle plus loin) et on ne peut que conseiller la lecture de ses ouvrages qu’il a d’abord consacrés à celle de la scierie coopérative Ambiance Bois à Faux La Montagne : « Scions travaillait autrement ? » dont le titre résume bien à lui seul tout l’esprit du projet et en suggère une grille de lecture à la fois claire et décalée ; ensuite, avec Samuel Deléron et Guy Pineau, à l’aventure concomitante de la mise en place d’une télé locale : la désormais célèbre Telemillevaches, « qui se mêle de ceux qui la regardent », dont le titre résume… etc etc…

Eux – appelons les le groupe de Bezons -, parce qu’ils vivent une première expérience communautaire dans cet endroit de la banlieue parisienne, après les camps scouts où ils se sont connus, les voilà étudiants vivant ici, dans le même appartement, en club des six : Michel donc, Catherine, Olivier, Marc, Philippe et Anne. L’envie commune, quand vient l’heure de sortie des études menées, est donc très clairement, dés le départ de « faire perdurer un truc qui nous plaisait, la vie à plusieurs, qui nous convenait à tous et qu’on avait envie de continuer ». Et donc, les amis finissent leurs études respectives en expérimentant la vie partagée où on met en commun lieu de vie, voitures, argent récolté par les uns et les autres dans les jobs pour étudiants (de pions ou autres). Et ainsi, dès le départ, ce qui est très clairement prioritaire pour eux, c’est de continuer à vivre ensemble. Et donc l’essentiel dès lors est de trouver des moyens de pouvoir le faire.

Et tout le reste de leur histoire découle en bonne partie de cette commune volonté : c‘est ainsi que cette histoire creusoise est d’abord celle d’une très belle amitié de groupe. Qui a d’ailleurs encore de beaux jours devant elle si l’on en croit ses protagonistes. On peut aussi en attester, ayant eu l’occasion de partager un repas avec eux, une belle journée d’automne, sur la terrasse en bois qui prolonge la grande pièce de leur maison commune, à suivre les échanges vifs et francs, salade, pain et fromage, vin gouleyant, à écouter les discussions du quotidien : « ah ! Mais il faudrait quand même ranger devant le garage non ? Dites donc, faut que j’aille à Lyon et j’aurai besoin de la grande voiture la semaine prochaine, quelqu’un a vu les clés ? »… Et la discussion qui continue sur un coin de table avec Michel, Olivier, Marc et Philippe…. Et même un court moment avec la fille d’Olivier qui passe dans le coin. Entre deux réalisations de documentaires. Parce qu’ainsi va la vie là bas, naturellement irriguée de projets et de rencontres.

Pour eux, les études finies ou sur le point d’être finies, une fois le constat fait qu’on se verrait bien continuer à vivre ensemble, « parce que quand tu as connu les camps scouts, tu as envie que ça continue, tout le temps. Pourquoi ça ne pourrait pas continuer ? Pourquoi la vie, c’est pas un camp scout ? Nous, on voit bien à l’époque des catastrophes dans les systèmes communautaires issus de Mai 68. Dont c’était un peu la fin d’ailleurs. On a aussi bien conscience qu’il nous faut un objectif commun si on veut faire perdurer notre collectif. On a bien conscience encore que si tu veux avoir un poids sur ta vie, c’est mieux à plusieurs. Faut dire aussi qu’on n’aime pas trop la hiérarchie non plus : dans les camps du scoutisme protestant qui nous ont nourris et formés, y’a pas de structure verticale, on y fait confiance aux gens. Je me souviens d’un camp notamment, en 1974, où on était une équipe totalement autonome, où tu décides de tout, c’était génial. Un espace de liberté extrême. Ca m’a beaucoup façonné, je crois. On a une peur bleue des systèmes totalitaires ».

Et aussi, il y a quelque chose d’important, c’est qu’on sait très bien, on a bien conscience que tout peut s’arrêter du jour au lendemain. C’est un peu un paradoxe, mais le sentiment de cette précarité attise notre persévérance à travers les aléas du travail commun. On a bien en tête une expérience de copains dans l’Hérault qui se sont lancés dans un projet un peu pharaonique, une ferme pédagogique associée à un lieu d’accueil et qui visiblement dysfonctionne. Quand on a été les voir, ils avaient l’air épuisé, surinvestissaient le collectif au détriment de leur bien être individuel. Et on ne voulait pas de ça.

Olivier : « on a frôlé le burn out chez Ambiance bois »

« Moi, au début, j’avais déjà un contre modèle en tête : à l’âge de quinze ans, j’avais été faire un stage au Viel Audon et j’y avais vu la puissance du collectif en action. On suivait leur actualité et évidemment qu’Ardelaine était pour nous une référence culturelle évidente. On était en contact. Nous aussi, ici, quand même, on a frôlé le burn out chez Ambiance Bois à certaines périodes. On alignait des semaines de soixante-dix heures pour arriver aux objectifs. Mais on a su dire stop. Ce n’était pas la vie qu’on voulait. Mais c’est un vrai sujet celui de l’équilibre personnel et du collectif. On a ralenti volontairement le rythme, quitte à se payer moins, pour s’investir ailleurs dans des projets divers. C’est ce qui nous a permis de durer, je pense. Les règles de vie, on les avait déjà construites à Bezons. On les a adaptées au monde du travail, c’est tout. Ca nous convenait quoi. On les a défini sur la moquette de notre appartement, au prix de soirées de discussions, une bonne fois pour toutes. Jamais on ne les a ressorties, ni même rediscutées».

Michel a d’ailleurs sorti quelques archives qu’il a posées devant lui, qu’il n’a pas consultées depuis un bout de temps et ça les fait bien marrer, tous, de lire la somme de procédures qu’ils avaient prévues, il y quelques quarante ans, en cas de départ de l’un des protagonistes : faut dire qu’on a poussé le détail très loin, jusqu’au nombre de draps et de serviettes de toilettes !! : « Ah ! Mais on avait tout prévu hein ! ». Et, devant la liste des choses à rendre aux candidats au départ, la franche rigolade entre vieux copains autour de la table de repartir de plus belle. Manque plus que la caméra de Claude Sautet.

Commercialisation compliquée au début. Jusqu’à salon marjolaine

« On devient obsédé par l’argent ». Apports en capital : soutien familial et militant. « On n’ose pas emprunter encore ». Premiers appuis et financements publics : accord pour Emplois d’Initiative Locale (2+2 EIL). 5000 euros Fondation de France.

De l’insertion à l’éducation à l’environnement = premières démarches pour accueil classes vertes et agrément DDJS (qui sera obtenu en 1992!)

1985 :

CA 125000 euros. Bénéfices.

1986 :

Création atelier Valence

Premiers départs de fondateurs : Pierre Cutzach et Fréderic Jean

Deuxième enfant Barras. Beatrice candidate liste municipale Saint Pierreville

« Nous avons le sentiment d’avoir affronté le plus difficile »

Nouveaux salariés à l’atelier : Tanja, Pierre et Beatrice

Premier gros chèque (18000 euros) pour acheter matériel pour habits (emprunts).

Frédéric Jean signale un local dans l’immeuble où il réside : le bâtiment K.

Aménagement appartement et local Fontbarlettes : Meriem Fradj animatrice stage insertion sociale au Viel Audon s’y installe

Bizutage jeunes quartier. Meriem : « ne pas se laisser impressionner« .

Aide aux devoirs avec parents. Enquête de voisinage pour améliorer espace intérieur immeuble.

Projet de chantier d’aménagements avec enfants du bâtiment K.

Création MAT Drome.

Sept salariés. Mode de vie s’améliore. Mutualisation de la conso fait ses preuves dans la durée.

Pendant deux ans, au moins une personne, voire deux ou trois se consacrent entièrement au projet. Faire des économies pour lancer projet.

Mutualisation des ressources permet de libérer plusieurs personnes pour effectuer l’énorme travail préalable au lancement entreprise.

Michel

« Des règles de fonctionnement, on a essayé de les penser bien sûr. On en a même écrites. Il y en avait pour régler les conflits internes évidemment. Qu’on a d’ailleurs jamais utilisées. A Bezons, on habitait ensemble, on faisait comme dans les camps scouts, on mutualisait les revenus issus de nos jobs ou de nos allocations et les dépenses : frais courants, sorties, véhicules. Les règles, on a pas mis si longtemps à les écrire. Puisqu’elles fonctionnaient déjà en fait. Il y avait Olivier, Marc, Nadine, Claire et moi. Les deux dernières sont parties du système à un moment ou à un autre. Naturellement. Sans drame. Et sont arrivés Catherine, Philippe, Anne. Naturellement aussi. Sans rien forcer. ».

Donc, si, à la sortie des études, la ligne directrice commune, c’est de continuer à vivre ensemble, reste à régler la question des moyens de l’ambition initiale. Et donc la question du travail arrive naturellement sur la table commune. A partir de là, pourquoi une scierie ? Pourquoi la Creuse ? Et bien, si l’on suit Michel dans son ouvrage sur la question (dont on re-recommande la lecture pour constater au plus près ce qu’il faut d’ingrédients quand on bâtit son utopie au jour le jour), beaucoup de hasard et pas mal de nécessité. Michel fait son objection de conscience (à l’époque, suite à l’arrivée des socialistes au pouvoir, l’alternative est simplifiée : l’objection ou les drapeaux et Michel à l’armée… !?) dans ce coin de France. Il y fait des rencontres. La suite, et bien prosaïquement, nos gars et filles de la « mutu creusoise » n’ont pas l’argent à la hauteur du projet évidemment (tout comme les ardéchois, c’est une caractéristique commune et têtue, la bougresse, vous l’aurez compris, mais on le répète quand même, parce que c’est fondamental dans leurs aventures communes !) et le plateau de Millevaches, et bien c’est pas cher et sont encore moins chères les scieries du coin qui ferment les unes après les autres, parce que le bois finlandais, ou russe, ou malaisien… Va pour le bois. Ca n’a pas grande importance de toute façon (même si « on ne veut pas d’un truc agricole, les chèvres et tout ça, c’est pas notre truc », même si « on aurait bien aimé une imprimerie »), l’essentiel est de pouvoir s’assurer un moyen de se procurer des revenus tout en expérimentant d’autres manières de travailler. Et, de bouche en oreille, on apprend que, du côté de Faux la Montagne, en plein cœur de plateau, il y a des collectivités locales prêtes à favoriser l’installation de nouveaux venus avec des envies de faire ici et maintenant….

Et voilà comment, un beau matin de 1984, le club de Bezons débarque sur le plateau, prêt à tenter l’aventure de l’entreprise. Même s’il s’agit d’abord pour eux est de ne pas perdre sa vie à la gagner, il est bien question cependant bien de rester maître de sa destinée et donc que le collectif de vie perdure pour joindre les deux berges de l’autonomie et du pain quotidien… Je crois qu’on peut dire que c’est à peu près l’état d’esprit qui les anime alors. La mairie de Faux est prête à aider au démarrage de l’entreprise et propose à l’achat pour pas trop cher un terrain et des bâtiments, une ancienne ferme au bord d’une route. Et de plus, il se trouve que l’ancien presbytère serait disponible à la vente et suffisamment grand pour loger tout ce monde, tant et si bien, qu’en mars, voilà notre sextuor qui pose les valises dans l’ancienne bâtisse. De drôles de pèlerins en vérité pour une drôle de terre promise ! Parce que le moins qu’on puisse dire, c’est que cette arrivée va sérieusement chambouler le quotidien de cette commune d’à peine quatre cent âmes. Et à sa façon, en faire bel et bien, quatre décennies plus tard, une sorte de référence avec une vie associative digne de bien des faubourgs urbains. Et même rien de moins que son éco-quartier dûment mis en avant dans un documentaire de Dominique Marchais en 2014 ! (3)

Donc, on se retrouve, au milieu des années quatre vingt, avec un presbytère pour loger tout ce monde, et bientôt (quatre ans quand même !) une scierie-raboterie en SAPO et le plein de projets devant soi… On vit ensemble, puisque c’est le socle, on travaille – à la scierie ou ailleurs – et on met les revenus et achats en commun. Bientôt, le presbytère est trop petit, faut dire qu’on se retrouve bien vite à une quinzaine, avec les enfants et nouveaux venus, on déménage sur un autre terrain à Champommier où on construit illico une maison (en bois, évidemment !) où Michel et Sophie emménagent, puis, encore un peu plus tard, on investit l’ancienne pharmacie du village et l’immeuble de deux étages qui va avec. On s’agrandit donc en même temps que le collectif et les moyens disponibles. Maintenant, le terrain qui jouxte la pharmacie a vu pousser trois maisons ( beaucoup de bois aussi re-évidemment !) où logent Michel et Sophie, Anne et Philippe ainsi qu’Olivier et Catherine. Le prolongement du bâtiment abrite les locaux de la Navette.

Au viel Audon

Restau à Ardelaine

Chez Yann Sourbier

Ambiance Bois vu avec l'enthousiasme de Tom Chollat

Lancement Telemillevaches.

Projet 86 : ne travailler qu’à mi temps, salaires égaux, permettre la pluriactivité. SCOP

SARL/ SAPO ?

Prise contact avec ANPE pour recruter. Changement symbolique. Aller au delà des 15 coopérateurs.

Pulls se vendent bien au salon marjolaine. Été avec petites foires et Noël.

Vente par correspondance. Salons étrangers (Allemagne, Suisse. Espagne)

CA passe de 125000 euros en 85 à 450000 euros en 89. Bénéfices. SMIC et mutualisation toujours..

Intégration 4 nouveaux salariés issus de MRJC

Rester fidèle à vocation première : valoriser laines du pays et tisser partenariat locaux. Chantiers collectifs d’entraide, adhésion GIE Cevennes-Vivarais, organisation foire St Pierreville

Création SCEA (société civile d’exploitation agricole) pour ferme du Viel Audon

1988 : décès Mme Courbières. Fin des jardins collectifs à Saint Pierreville.

1988 : réunion du capital : il faut 700000 euros. Sivom prend immobilier (200000 euros). Primes et subventions 100000 pour matériel. Emprunt de 750000 euros. Capital de 100000 euros réunis. 66 actionnaires. Reste = famille + amis.

Création SAPO

Acceuil association et partenariat avec bioforce / formation à l’environnement

Feu vert administratif réaménagement dalle intérieure bat K.

Méfiance des services techniques et professionnels du social.

Été : Début des travaux sur dalle. Réalisés avec les enfants.

Ville finance deux postes d’animateur. Syndicat CGT montre du doigt MAT comme « exploiteurs d’enfants ».

Tanja rejoint Meriem dans atelier tissage qui devient atelier mailles d’Ardelaine.

Rachid remplace Francis comme animateur aux jardins collectifs. Il sera assassiné par un dealer.

1989

Ardelaine = 14 salariés

Construction musée / espace d’animations : 250000 euros bâtiment et 10000 animations (emprunt + subventions + apport en capital). Objectif de 20000 visiteurs/an.

Chemin de croix politico-administratif : refus permis de construire / nécessité d’une station d’épuration sur site. Gérard fait l’étude d’impact que les collectivités locales ne veulent pas financer.

Comment financer 340000 euros d’investissement avec un chiffre d’affaires de 450000 ? BFCC crédit coopératif. NEF prête 60000 avec caution solidaire (12 coopérateurs). Subventions = 30 % investissements. Ok en 1991.

Démarrage scierie. Anne reste IDE à domicile pour sécurité financière. 6 puis 8 salariés. Après 8 ans de vie commune, volonté de dissocier collectif de vie et entreprise.

« Dans nos esprits, dés le départ, il ne s’agit pas de faire une petite entreprise sympa. Il s’agit de vivre d’une autre manière, non seulement le travail mais l’économie et, en le vivant, de la transformer ».

Ferme, centre d’accueil, formation. Partenariat MRJC, Ecole et nature, ASTI, Bioforce.

Olivier : » L’argent est collectif mais les compte particuliers«

On a des grilles de comptes collectifs annuels. Mais chacun gère son argent. L’argent est collectif mais les comptes toujours particuliers, on a mis en place un système de procuration multiple entre nous. Mais on se pose pas la question de savoir quoi revient à qui en fait. On a créé une association qu’on a appelée CRISE (collectif de recherche, d’innovation sociale et d’expérimentation) pour gérer les biens collectifs comme les voitures ou l’immobilier. Avec une SCI de 120 parts dont l’association détient 117. Comme ça, seul l’usage est transmissible. Depuis quarante deux ans, l’association possède un compte bancaire où il ne passe pas grand chose. Entre nous, on tient des comptes annuels, on a une quinzaine de rubriques de dépenses, on fait les totaux et il faut équilibrer les dépenses et les recettes dans chacune d’elles. C’est tout. On se fout de qui paie les factures puisque tout est mutualisé. On équilibre au fur et à mesure.

Michel : « Ca signifie qu’on peut travailler moins ».

Un des grands avantages de la mutualisation est que ça permet de vivre très bien, sans se priver, avec moins de revenus pour chacun. Donc, ce qui est important pour nous, c’est que ça signifie concrètement qu’on peut se permettre de travailler moins. C’est pour ça qu’on l’a voulu et c’est aussi pour ça qu’elle a perduré sans doute. Cela permet aussi la pluri-activité et chacun s’y retrouve.

Par exemple, nous, dès le départ, déjà à Bezons, on a une certaine vision du monde et du rapport au travail : en gros, on pense tous que le travail prend trop de place dans nos vies et que plein d’autres choses sont importantes, les associations, les projets, la famille, le temps libre, la lecture… Avec Ambiance Bois, on crée donc une entreprise pour pouvoir d’abord y travailler autrement : l’idée de base, c’est que ça ne peut être que quelque chose de coopératif et qu’on y travaillerait à temps partiel. On n’est jamais arrivé à se dégager un SMIC chacun tout en travaillant à mi temps. Comme moi, à la Navette par exemple, parce que les gens sont prêts à payer plus cher des prestations de contenu éditorial que des meubles ou des parquets. C’est tout. Tu es obligé de tenir compte de cet environnement. Sinon tu coules ta boîte. Or, nous voulions vraiment être autonomes, ne pas dépendre des prestations sociales, ni des subventions pour assurer notre niveau de vie, donc il fallait que l’entreprise perdure. On l’a créée et elle continue à fournir travail et revenus à une trentaine de personnes dont beaucoup sont encore à temps partiel, c’est à dire avec beaucoup moins que le SMIC. Et ça reste possible parce qu’ils sont soit dans le système de mutualisation, soit parce qu’ils ont d’autres priorités ou d’autres sources de revenus et aussi, bien sûr, parce que la vie est pas chère ici. Ou pas trop. On pourrait pas faire la même chose sans doute à Bezons. Ou alors pas une scierie. Nous, en tous cas, ce qu’il y a de certain, c’est bien qu’on n’a jamais eu l’impression d’avoir à se serrer la ceinture, jamais eu l’impression de se priver de quoi que ce soit. Le collectif nous donne un niveau de vie supérieur que ce à quoi on on pourrait prétendre si on vivait individuellement avec le même revenu. On adapte aussi bien entendu. On ne se prive pas sur les vacances par exemple mais il n’est pas question non plus pour tous de partir tous les quatre matins de l’autre côté du monde. On le fait une fois ou deux mais pas plus. Pour les études des enfants, c’est un peu la même chose : ils se débrouillent avec les bourses, les petits boulots, les colocs pas trop chères et ils n’ont jamais demandé d’écoles privées hors de prix. Eux aussi se sont adaptés sans doute. Nos gosses, comme nous, ne sont pas des fous de dépenses de toute façon. Quelque part, ils voient bien ce dont on peut disposer ».

L’invention d’un certain mode de vie

Les maisons individuelles, construites, toujours sous régime associatif, au fur et à mesure sur le terrain de l’ancienne pharmacie, sont là pour signifier, dans l’aménagement de l’habitat, que s’est inventé ici un mode de vie où les lieux privatifs côtoient sans se mélanger les espaces dans lesquels s’inscrivent les moments collectifs. Ainsi, la grande bâtisse réaménagée – on y a écroulé quelques murs de ci, ajouté une terrasse de bois de là – abrite ainsi des espaces communs de détente ou de rangement, des appartements loués à qui veut ou prêtés à des gens qui en ont besoin (étudiants, migrants, amis de passage) ; la cuisine sert ainsi, au moment de notre visite par exemple, à préparer en même temps notre repas (une bonne dizaine de personnes autour de la table) et à deux personnes en projet d’ouverture d’un service de livraison à domicile d’y tester des recettes de cuisine.

Le mobilier disponible est ainsi conçu comme une ressource mise à disposition pour faciliter l’émergence des projets des uns et des autres, individuels ou non, du collectif ou pas. Un leitmotiv fondateur qui perdure. Du côté de Faux, cette mise en commun a impliqué une extension au domaine du travail dans laquelle les revenus tirés de l’activité doivent permettre de dégager suffisamment de ressources pour faire en sorte que le collectif de vie puisse persister. En assurant l’autonomie financière de cette volonté de vivre ensemble.

Une communauté de destins

Coté creusois, il nous semble donc bien que l’objectif ultime s’est toujours situé là : on crée une entreprise pour pouvoir y travailler autrement mais aussi pour se donner les moyens de vivre ensemble. Et si vivre ensemble ne signifie pas forcement vivre sous le même toit, ni même de partager tous les aspects de la vie quotidienne, il s’agit bien d’avoir plutôt une communauté de destins dans lequel chacun peut compter sur la force du collectif pour mener comme il l’entend ses projets individuels en allégeant pour chacun la question des ressources disponibles. Parce que tout le monde sait qu’il peut compter non seulement sur le système de la mutualisation financière mais aussi sur les bonnes volontés et compétences des gens qui le composent. Et que ceci donne forcément de l’assurance : « You’ll never walk alone » chante t-on toujours du côté d’Anfield Road, le stade de football de Liverpool, cité ouvrière s’il en fut, où là, comme ailleurs, nécessité fait souvent loi en matière de solidarité.

Ici, à Faux, si on s’inscrit dans une filiation, il nous parait que c’est bien d’abord celle d’un certain imaginaire lié à cet héritage solidaire. Ici, en effet, le collectif tel qu’il s’est constitué au fil du temps, et c’est toute sa raison d’être, s’est d’abord donné les moyens, dans le prolongement de toute une tradition paysanne et ouvrière, d’assurer aux individus qui le composent, l’ont composé et vont continuer à le faire, les moyens de vivre une vie telle qu’ils l’ont rêvée ensemble un jour, au commencement de la vie adulte, sur un bout de moquette d’un appartement de banlieue parisienne.

1990

Octobre : collectif des douze habitants en colère.

1991

Lieux de vie des chantiers sortis du hameau.

Fontbarlettes : il faut embaucher. Essais peu concluants.

Effervescence au local Bat K : on organise des ateliers d’aide aux devoirs, de musique et de slam

Réhabilitation du bat k et hausse tension délinquante.

Mai : Nora, infirmière de profession, première stimulatrice sociale à Fontbarlettes.

Bat K. réflexion dans équipe des 12 (Gérard). Construire un mur d’escalade. 5 Jeunes volontaires. Associer 40 personnes dans quartier. Frédéric s’en va du quartier pour « protéger ses enfants » à l’école.

1993 :

Accord de participation : 45 % réserves, 45 % salaires bloqués pendant 5 ans et 10 % dividendes.

1995 :

20000 visiteurs au musée. Déséquilibres trésorerie : 700000 euros investis dans musée et traitement des eaux, agrandissement des bureaux, outils de production. CA 450000 euros. Salaires toujours au minimum.

Dans Saint Pierreville, afflux cars et voitures étrangères.

Passer 14 salariés coopérateurs cooptés dans réseau militant à intégration nouveaux. ANPE.

20 salariés. Ralentir comme mot d’ordre.

Le groupe fondateur, fusionnel au départ, a évolué vers une vie plus « organisée ». Relations plus distanciées. Repas toujours pris en commun à midi.

A la ferme, volonté de produire plus et vocation pédagogique s’opposent au Viel Audon entre équipes. Médiation Gérard et Tanja. Départ équipe agricole dans l’amertume.

Tisser un réseau : mouvement SCOP, fondation REPAS

AG : halte à la croissance, stabiliser entreprise à 20 salariés. Indicateurs de fatigue. Ralentir et refus offre commerciale supplémentaire. Privilégier la filière et proximité. 350 éleveurs avec charte de qualité.

Méchoui des tondailles en août.

Fontbarlettes : bacs à fleurs et jardins partagés.

1996 :

4 salariés. Meriem = master sur stimulation sociale

Rodeo : un enfant tué et manifestation à Fontbarlettes.

Accident Yann et Gérard sur mur d’escalade immeuble K durant démontage.

Réunion de secteurs régulières et réunions coopérateurs une fois / trimestre. AG : défilé de mode humoristique.

Aperçu de l'ambiance générale à Faux la Montagne autour de la question des migrants (avec Michel Lulek )

Telemillevaches fête ses trente ans

Sur ce plan, jugez plutôt côté Millevaches : c’est bien en effet ainsi que Michel, grand adorateur de la chose écrite et de l’information, peut avoir, depuis son installation au cœur du plateau, début des années quatre-vingt, en sus de son travail chez Ambiance Bois, contribué à la création d’une télé locale (six salariés à ce jour), d’un journal papier non moins local, deux initiatives toujours aussi vivaces, travaillé dans une société de création de contenus éditoriaux (néo retraité depuis peu, il en a longtemps été salarié : à temps partiel, on ne se refait pas !), co-animateur d’un syndicat d’habitants et j’en passe dont chaque aspect mériterait un livre en soi. Philippe participe à une association pour animer festivals et fêtes locales, s’engage encore à l’organisation du festival « Folie les mots ! » à Faux : soit du bien manger et de la rencontre autour de la parole ; comme beaucoup, il travaille à Ambiance Bois et est toujours bénévole à Télémillevaches. Olivier, tout juste néo retraité de la scierie, se consacre à la musique, il est aussi éminent administrateur de l’Arban, SCIC d’urbanisme rural et de logements sociaux qui aide à l’émergence et l’installation de projets immobiliers locaux (« arban » dans la montagne limousine désigne un travail collectif d’intérêt général effectué par la communauté villageoise), il anime également la vie d’un fonds de dotation, La Solidaire, qui aide à l’émergence et l’installation de nouveaux projets locaux. Anne se consacre à la cause de l’accueil des migrants, dans le cadre d’un projet de conserverie solidaire dans un OACAS (organisme d’accueil communautaire et d’activité solidaire) en partenariat avec les communautés Emmaus. Sophie travaille comme aide à domicile auprès de personnes âgées tout en s’occupant d’une friperie associative et solidaire à Faux. Marc, musicien lui aussi, participe à des chorales locales et nationale, il est également administrateur régional de la Cimade, association nationale d’aide aux migrants. Catherine aligne les mandats d’élue locale à Faux depuis vingt cinq ans maintenant : elle y est d’ailleurs élue comme premier édile depuis pas moins de trois mandatures. Si ce n’est pas irriguer la vie et l’économie d’un bout de territoire, comment appeler cela ?!

Parce que, bien sûr, tout ceci n’est pas à considérer comme des projets menés en parallèles et isolés les uns des autres, mais bien plutôt comme un seul et même rhizome aux multiples ramifications, les projets des uns étant volontiers soutenus par les autres. C’est une nébuleuse en fait dans laquelle, comme nous le raconte Michel , « il y a beaucoup de liens entre les initiatives. Comme une alliance permanente entre les différents acteurs locaux. ».

Arrivée d’une deuxième génération. Rapports pas toujours simples. Nouvelles recrues en CDD. Nouveaux salariés pas toujours concernés par coopération. Respecter motivations de chacun. Comment élargir et pérenniser esprit initial ?

Compagnonnage REPAS (avec Ambiance Bois entre autres).

« Nous sommes une vingtaine à vivre ensemble désormais : trois couples, trois célibataires, sept enfants. L’entreprise fait partie d’un ensemble de choses que nous avons envie de faire ensemble ». Deux salariés extérieurs à Ambiance Bois.

Arrivée de trois nouvelles personnes : Marie Simon, Gwen Hooge et Jennifer Odile

Fondation de France contacte Gérard. Réflexion sur aménagements jardins.

Yann, 16 ans au Viel Audon : du chantier à la ferme, au stage d’insertion, mis en place contre d’accueil et activité d’éducation à l’écologie. Renforce les liens avec Ecole et nature, Oasis, Repas.

1997 :

Repas : vers un compagnonnage alternatif et solidaire. Le MAT est déclaré centre de formation. Yann gère l’administratif et le suivi pédagogique.

Bacs à fleurs Bat K

Enjeu de végétalisation de l’espace de vie. Faire comprendre aux élus : jardins partagés plutôt que jardins familiaux. Bien commun. Convaincre durant deux ans. Invitation responsable Fondation de France. Colloque avec intervention de Meriem.

Au Viel Audon, comment faire du social et rester en bonne santé ? Découragement pointe à propos des stages d’insertion.

1998 :

Sept naissances entre 1998 et 2002. « La mutualisation des revenus continue de jouer quand nous décidons d’embaucher : on choisit de gagner pareil mais en travaillant moins ». Généraliser le temps partiel dans l’entreprise. Atteint en 2000 : 15 membres du collectif, trois seulement en temps complet.

Bien sûr, si on est jamais sûr de rien quand on entreprend, ici, on sait au moins qu’on peut toujours compter sur la solidarité et le soutien des uns et des autres. Et ceci est à peu près immuable : dans l’épicentre de la diagonale du vide, comme ce ne sont pas les ressources qui courent les rues, ce facteur X en est devenu assurément une dans l’équation qui fait la vie d’un endroit.

C’est bien ce que montre en creux nos exemples creusois et ardéchois : quand il s’agit d’entreprendre quelque chose, on a souvent devant soi un mur de défis. Et comme le moins qu’on puisse dire, c’est bien qu’on a entrepris beaucoup d’un côté comme de l’autre, il faut constater que le système de mutualisation a permis d’assurer deux ressources essentielles tout au long des chemins suivis : permettre à la fois l’accumulation primitive du capital et agréger autour de soi un espace de bonnes volontés et de compétences disponibles. Les systèmes bricolés et mis en place, nous semble t-il, prennent ainsi tout leur sens : parce qu’ils sont d’abord l’outil visible d’une solidarité de fait sur laquelle chacun sait qu’il peut compter. De l’avis unanime, c’est déjà beaucoup .

Chez Yann Sourbier et les locaux du MAT

Yann Sourbier : « Je me suis sauvé »

Comme tant d’autres, Yann arrive dans l’aventure de la mutualisation, côté ardéchois, par les chantiers du Viel Audon. En 1980. Qu’il aborde une première fois un peu en consommateur d’après les dires de la personne qui lui fait un bilan à la fin de ce premier stage. Piqué au vif, il revient dés l’année suivante avec la volonté de « s’engager et de donner un peu plus ». Il intègre donc vite l’équipe d’animation du chantier. Ca lui est assez naturel, il a son BAFA et a déjà fait plusieurs camp avec les éclaireurs, du côté de Lyon, d’où il est originaire. Il retourne donc au Viel Audon avec un projet précis dans un coin de sa tête : essayer de créer une chèvrerie afin de pérenniser une activité sur place, en fabriquant des fromages et en organisant des stages agricoles.